(Fabrizio Dassano)

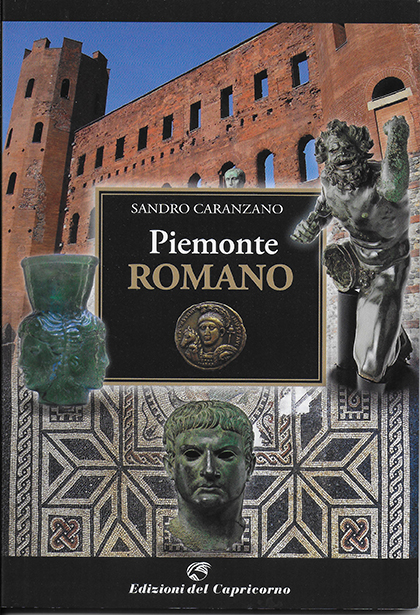

L’archeologo torinese Sandro Caranzano dirige il centro Studi Herakles e si occupa di ricerca e valorizzazione turistica del patrimonio archeologico del Mediterraneo. Ha diretto missioni archeologiche in Giordania e in Albania anche per conto dell’Università di Torino. In Piemonte ha studiato e pubblicato sui siti archeologici di Chiomonte La Maddalena e Viverone, promossi dalla Soprintendenza Archeologica. Ha pubblicato diversi volumi tra cui Giordania: Una terra percorsa dalla storia (2008), L’archeologia in Piemonte prima e dopo Ottaviano Augusto (2012), Archeologia a Cipro. Due secoli di scoperte nell’isola di Afrodite (2021) e Gli antichi popoli del Piemonte (2021). Il suo ultimo lavoro, Piemonte romano, edito dalle Edizioni del Capricorno di Torino tratta in maniera organica del Piemonte romano, una storia durata quasi mille anni e che vide dalla tarda età repubblicana la discesa dalle Alpi di Annibale e le fondazioni delle città di Tortona. Acqui, Vercelli, Ivrea, Libarna, Industria, Alba, Pollenzo, Chieri e in epoca Augustea: Susa, Torino, Bene Vagienna, Asti, Novara.

158 pagine, 3 capitoli, ricco di numerosi paragrafi coincisi con notazione delle fonti efficace ed immediata, sono la base corredata da un importante corredo iconografico. In appendice un prezioso glossario dei termini non esplicati nel testo, una bibliografia essenziale e l’elenco dei musei del territorio con materiale romano e barbarico visibile in Piemonte.

Il paragrafo su Eporedia punta sulla centuriazione del territorio in quanto in città presso il Museo Civico “Garda” è conservata l’epigrafe di Lucius Aebutius Faustus agrimensore dove, al di sotto di un bisellium (sgabello biposto) e a due fasci littori che rappresentano la sua dignità di seviro augustale “si trova la rarissima rappresentazione di una groma, che lo scultore raffigurò curiosamente con la «stella» smontata dall’asta” come descrive l’autore. Groma quella di Ivrea che insieme ai resti di quella rinvenuta a Pompei nel 1912, è un esempio unico di rappresentazione giunta fino a noi. Prendendo in esame le varie presenze urbanistiche romane di Ivrea, l’autore si sofferma sulla penetrazione di Roma in Canavese, per la questione delle aurifodine, le miniere d’oro a cielo aperto. Nel 143 a. C. – descrive l’autore – narra Strabone (Geografia IV, 7) “che la popolazione celtica dei Salassi ricavava oro dal lavaggio delle sabbie aurifere sottraendo acqua all’irrigazione dei poderi agricoli, cosa che generava discussioni e conflitti tra le tribù del luogo”.

Fu a quel punto, secondo Dione Cassio (Storia romana XXII, 74) che il console Appio Claudio si inserì nella lite e attaccò militarmente i Salassi per procurarsi in Roma la celebrazione del suo trionfo. In realtà la campagna militare ebbe perdite romane molto elevate, indicate in 5000 caduti, come attestava Paolo Orosio, con la conquista della sola bassa Valle d’Aosta e delle zone in cui sorgevano le aurifodine, preziose per Roma.

La città di Eporedia sarebbe sorta sulla direttrice che conduceva nel territorio dei Celti-Salassi e ai passi alpini, e venne dedotta a colonia dopo aver consultato i Libri sibillini, (Plin. Nat. Hist. III, 123), una raccolta di responsi oracolari scritti in lingua greca e conservati all’epoca nel tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Questo avvenne durante il sesto consolato di Gaio Mario e di Valerio Flacco (Velleio Patercolo, Historiae Romanae I, 15,5) cioè nel 100 prima di Cristo, come ci informano Velleio Patercolo e Strabone (IV, 6-7).

Secondo Plinio, l’idioma Eporedia fu quello usato dai Galli che indicava i bravi domatori di cavalli. Infatti il naturalista parlava del centro come di un Oppidum, come sottolinea l’autore: “lasciando intendere il carattere fortificato di un insediamento nato in risposta alla volontà di presidiare le zone ancora occupate dai Salassi (era di 43 anni prima l’impresa di Appio Claudio Pulcro) e rafforzare il controllo sui filoni auriferi di cui era ricca la regione”. Nato come centro di piccole dimensioni, controllava la via per i passi alpini e le aurifodine della Bessa e di Mazzè che costituirono un distretto aurifero di enormi proporzioni, secondi solo a quelli della Spagna e del Norico (Austria) ed erano gestiti da appaltatori dell’ordine equestre giunti da Roma.

I lavoratori erano celti indigeni e, secondo Plinio il Vecchio, dovevano superare la stupefacente cifra di 5000 unità. Ma la fondazione di Eporedia non fu garanzia di controllo totale del territorio almeno fino all’epoca di Augusto: per transitare ai gioghi alpini i Romani dovevano pagare i Salassi e sottomettersi alla loro volontà.

Giulio Cesare qui fu derubato, il suo uccisore, Decimo Bruto nella fuga dall’Italia, dovette qui pagare ai Salassi una dracma per ogni suo soldato per passare in Valle d’Aosta.

L’autore si sofferma poi sullo sfruttamento delle vie d’acqua interne soffermandosi sulla palificazione romana di sostegno e dei blocchi di pietra della banchina portuale e sui resti del più grande monumento romano venuto alla luce in Piemonte, il ponte da 10 arcate e 11 piloni lungo 150 metri di cui si possono osservare i resti sparpagliati nel letto della Dora Baltea dal lungo Dora.

Qui come altrove nella regione, a partire dalla metà del II secolo a. C., ricorda ancora l’autore “l’assimilazione del Piemonte nella compagine romana oltre che attraverso la guerra si realizzò sempre più tramite il coinvolgimento delle élite indigene: grazie alle relazioni privilegiate con Roma di alcune delle famiglie più in vista, alle esperienze acquistate dagli arruolati nelle legioni, ai vantaggi derivati dal commercio e dagli scambi, ai patti d’amicizia e alel possibilità garantite da un mondo dai confini allargati, molti elementi della cultura latina penetrarono in quella celtico-ligure, dando vita a un interessante métissage culturale.”