Il 31 marzo scorso, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, ha firmato l’ordinanza che definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024-2025. Tra le novità c’è l’attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150 del 2024 in materia di valutazione del comportamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e di come queste abbiano influenza sul voto all’esame di maturità.

Solo chi avrà ottenuto un voto di condotta uguale o superiore ai 9 decimi, al terzo, quarto e quinto anno di scuola, potrà vedersi assegnato il punteggio più alto; chi, sempre nel periodo indicato, abbia riportato una valutazione del comportamento pari a 6 decimi, dovrà integrare l’esame con un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali; chi avrà ottenuto un punteggio al comportamento inferiore ai 6 decimi, non sarà ammesso all’Esame di Stato anche se i voti alle singole materie dovessero risultare sufficienti. Attraverso queste misure si intende “ristabilire il principio della responsabilità individuale, un elemento cruciale nella formazione dei cittadini di domani”.

A queste disposizioni sono seguiti innumerevoli commenti. Nei nostri approfondimenti sui giovani ci siamo chiesti a chi competesse la formazione dei cittadini di domani e, sebbene si invitasse ad aprire un dialogo con le generazioni più giovani, abbiamo ancora troppi sparuti esempi di adulti che si mettono in gioco, che si confrontano con i giovani e che allargano un dialogo realmente costruttivo per avviare una formazione etica.

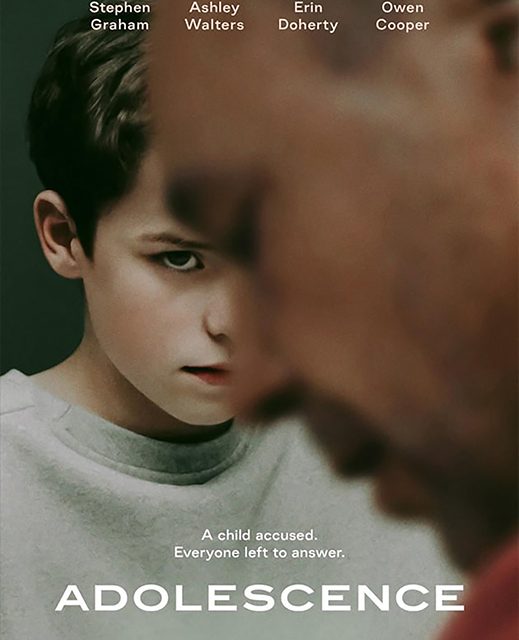

È recentemente uscita una serie Netflix dal titolo “Adolescence” che ci garantisce non pochi spunti di riflessione (tanto che in Gran Bretagna è stato proposto di farla vedere nelle scuole obbligatoriamente, per suscitare scambio e confronto). In questa serie c’è tutto e ci sono tutti: l’omicidio di una giovane ad opera di un quattordicenne, c’è il bullismo, ci sono i social con le varie trappole, c’è la solitudine, ci sono gli adulti distanti anni luce dalla comunicazione e dai problemi che i giovani affrontano, c’è una famiglia distrutta da un evento che li sconvolge, ci sono insegnanti e rappresentanti della legge impreparati a comprendere il mondo giovanile. Accanto a tutto questo mancano alcuni elementi: mancano le risposte semplici, mancano gli assolutismi, mancano le certezze.

Perché dovremmo vedere questa serie e se possibile vederla in famiglia e parlarne? Perché ci può aiutare a confrontarci e a sapere come stanno i nostri giovani. Perché può aiutarci a rafforzare il messaggio che la responsabilità individuale e sociale non è un concetto da cui ci si possa deresponsabilizzare o che possa essere delegato solo ad alcuni. Perché non è importante il voto, ma chi siamo e come stiamo.