In un precedente articolo (“Il Risveglio popolare”, 2 febbraio) abbiamo esplorato le dipendenze di Fruttuaria lungo il Malone, a Busano e presso il guado di Rivarotta. Proseguendo, rileviamo la sua presenza a Feletto e, al di là dell’Orco, nel territorio di San Giorgio e a Montanaro. La prima menzione di Feletto in relazione all’abbazia di San Benigno, è del 1066: il conte Ardicino del fu conte Arduino rinuncia a favore di Fruttuaria ai diritti gravanti sui beni del monastero nelle terre di Obiano, Feletto, Vigilulfo e Lessolo, più le decime di Lombardore. Il patrimonio abbaziale in Feletto crebbe in seguito grazie a diverse donazioni e acquisizioni, documentate nell’Archivio di Stato di Torino soprattutto per il sec. XIII. Per es., “Nel 1261 Oberto II abate di Fruttuaria acquistò da Nuplax, vedova di Oberto di Feletto e tutrice dei loro figli, una dozzina di giornate di terra distribuite nel territorio di Feletto” (A. Sanna, Tra Canavese ed Europa, p. 172).

Di particolare interesse sono altri due documenti: il primo è l’atto con il quale l’11 marzo 1258 il medesimo abate Oberto in domo Sancti Petri de Feleyto concesse in enfiteusi un sedime, una vigna e una terra nel territorio di Feletto (ivi, p. 184, nota). Occorre pensare che presso l’antica chiesa di San Pietro, oggi chiesa cimiteriale, fosse una cella dei monaci di Fruttuaria. A sua volta, il Privilegio di Clemente IV (1265) attesta che il prevosto dell’ecclesia sancte Marie de Felletto in episcopatu Ipporegiense è nominato dall’abate di San Benigno.

Di fatto, la chiesa parrocchiale di Feletto è tra le 15 chiese che nel Liber decimarum della diocesi di Ivrea (1368) figurano come dipendenti dall’abate di Fruttuaria. La costruzione della nuova chiesa, intitolata a S. Maria Assunta e S. Pietro, iniziò nel 1693 e si concluse nel 1706. L’8 ottobre 1750 venne consacrata dal cardinale Vittorio Amedeo Ignazio delle Lanze. A nord della frazione Mastri, poco distante da Feletto, si trova il rudere di un antico romitorio e di una ancor più antica chiesa intitolata a Sant’Eusebio. Essa sorgeva lungo la via che dall’alto Canavese conduceva a Torino “ad locum qui dicitur insula”.

Il rudere è conosciuto come l’“Armit”, poiché si tramanda che lì vivesse un eremita che offriva ospitalità ai viandanti. La chiesetta, di modeste dimensioni, era ad aula unica con abside semicircolare volta a oriente. Nel 1176 il vescovo Gaimaro d’Ivrea cedette S. Eusebio, insieme alle sue pertinenze e ai suoi possedimenti, alla chiesa di S. Egidio di Verrès e dei Ss. Nicola e Bernardo di Columna Iovis (il Gran San Bernardo) con l’impegno di provvedere ai bisogni dei viaggiatori indigenti.

Nel 1278 la chiesetta entrò stabilmente nei possedimenti del monastero di S. Benigno, che già vantava diritti signorili su tutto il territorio (cfr. S. Silva, La chiesa di S. Eusebio a Feletto Canavese: note preliminari ad uno studio sistematico, in “Bollettino dell’Associazione di Storia e Arte Canavesana”; riassunto nel sito “I cavalieri di Sant’Eusebio”).

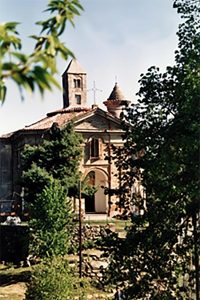

La donazione di Ottone Guglielmo comprende la Curtis regia, che potrebbe corrispondere all’attuale Cortereggio. Ma caput curtis, il centro cioè della “corte”, era la villa di San Giorgio. Difatti, nel diploma di re Arduino (1003) si nomina la “corte dell’Orco, da molti chiamata corte regia, ma ora chiamata castello di San Giorgio dagli abitanti del luogo” (cfr. A. Sanna, Tra Canavese ed Europa, pp. 101-102 e n. 357, con rimando a A.A. Settia). Il Privilegio di Clemente IV (1265) conferma che sia l’ecclesia de villa Sancti Georgi sia quella Sancte Marie de Curterizo dipendono dall’abbazia di San Benigno, probabilmente come prevosture. Dell’antica chiesa di San Giorgio, completamente riedificata tra la fine del ‘400 e i primi decenni del ‘500, si conserva il bel campanile romanico “costruito verso la metà del XII secolo senza dubbio dai monaci di Fruttuaria, da cui dipesero sin dai primi tempi dell’abbazia la chiesa e la cura delle anime del borgo di san Giorgio” (G. Forneris, Romanico in terre di Arduino, p. 408). Piero Venesia avverte però che “l’appartenenza della chiesa alla diocesi di Ivrea oppure all’abbazia di Fruttuaria continua ad essere argomento di discussione” (Il Medioevo in Canavese, p. 244). La nuova chiesa parrocchiale fu consacrata nel 1755 dal cardinale Delle Lanze. L’anno stesso (o nel 1775?) il cardinale abate di San Benigno consacrò anche la parrocchiale di S. Giusto. Nell’affresco del palazzo vescovile la chiesa di San Giorgio è sì raffigurata, ma senza l’indicazione della località, appunto perché dipendeva dall’abbazia di San Benigno. La parrocchia di San Giorgio passò definitivamente alla diocesi nel 1805.

Tra i possedimenti che nel 1019 Ottone Guglielmo di Borgogna donò all’abbazia di Fruttuaria è Lusiniacum (Lusigliè). Dal Privilegium Othonis (962), con il quale Ottone I si impegnava tra l’altro a riconoscere tutte le donazioni elargite da Pipino il Breve alla chiesa di Roma, apprendiamo che “San Colombano di Bobbio possedeva beni in finibus Eporediensibus”. La notizia – scrive Aldo A. Settia – potrebbe essere collegata all’esistenza in Lusigliè di una chiesa dedicata a San Colombano divenuta più tardi dipendenza dell’abbazia di Fruttuaria (L’Alto medioevo, in Storia della Chiesa di Ivrea, vol. I, p. 95).

Altra località nominata nel documento del 1019 è Macuniacum, Macugnano, il toponimo più antico del territorio di Agliè. In questa zona, dove già esisteva la chiesa di San Massimo (vescovo di Riez in Francia), oggi praticamente scomparsa, un prete di nome Leone avrebbe costruito una chiesa intitolata a Santa Maria e sarebbe poi entrato nel monastero di San Benigno.

Altri due monaci fruttuariensi l’avrebbero in seguito restaurata. È quanto si legge in un documento del 1115, riportato nel Libro Rosso della città di Ivrea. Nel capitolo generale tenuto a San Benigno nel 1203 era presente il priore Sancte Marie de Macuniano.

Nel 1256 papa Clemente IV confermò all’abate la stessa chiesa. Nel Liber decimarum (1368) essa figura tra le chiese appartenenti all’abbazia. Ma “la controversia circa la sua appartenenza alla diocesi di Ivrea oppure alla Fruttuaria durò a lungo tra vescovo e abate” (P. Venesia, Il Medioevo in Canavese, p. 137). Questo priorato, che si trovava lungo una strada importante del Canavese, sarebbe stato anche ospizio (cfr. N. Cuniberti, San Benedetto e i suoi monasteri in Piemonte, p. 204). I monaci l’abbandonarono a causa della peste del 1600. Alla fine del sec. XVIII, la chiesetta di Macugnano subì una radicale ristrutturazione. Oltre al campanile romanico, oggi conserva l’impianto circolare che ricorda gli antichi battisteri, da cui il nome “la Rotonda”. Esso pare ispirato all’edicola del Santo Sepolcro di San Benigno di Digione, imitata nell’abbaziale di Fruttuaria. “Solo la lanterna della primitiva Rotonda è rimasta a testimone evidente dell’originaria costruzione, la cui visione allo stato attuale farebbe propendere a una datazione intorno alla metà dell’XI secolo” (G. Forneris, Romanico in terre d’Arduino, p. 141).

Nel 1039 il chierico Amizzo donò a Fruttuaria le sue proprietà in Montanarium. La chiesa del Priorato di Montanaro, Santa Maria d’Isola, fungeva anche da pieve con sede battesimale. A partire dal 1300 l’intero borgo, in precedenza feudo dei marchesi del Monferrato, risulta sottoposto alla giurisdizione spirituale e amministrativa degli abati. La nuova chiesa parrocchiale, dedicata all’Assunta e a San Nicolao, fu consacrata dal Cardinale delle Lanze il 19 maggio 1765.

Dell’antica chiesa di Santa Maria d’Isola – che nel 1600 venne ingrandita e riorientata – rimane il campanile romanico, che “presenta una interessante rassomiglianza con quello d’intonazione fruttuariense di San Genesio presso Castagneto Po” (G. Forneris, Romanico in terre di Arduino, p. 347). Soppresso il monastero di San Benigno (1477), l’abbazia “conservò il dominio spirituale e temporale su San Benigno, Feletto, Lombardore e Montanaro, che si chiamarono “terre papaline”; e quello spirituale su San Giorgio, Busano, Front, Brandizzo, Vauda, Rivarossa, San Giusto, Villanova Solaro e Faule. Sotto la giurisdizione temporale degli abati le popolazioni si trovavano bene; per cui, quando nel 1710 avrebbero dovuto passare sotto quella del Duca di Savoia, levarono minacciose proteste e si dichiararono pronte alla ribellione. I ministri ducali, allora, per costringerli usarono violenze e confische, bandi ed editti rigorosissimi…” (N. Cuniberti, San Benedetto e i suoi monasteri in Piemonte, p. 194).

Nel 1527 Clemente VII concesse all’abate commendatario di Fruttuaria, card. Bonifiacio Ferrero, il privilegio di battere moneta. La zecca dell’abbazia, che si trovava a Montanaro, andò distrutta da un incendio nel 1641. San Benigno di Fruttuaria “controllava nello spirituale tutti i territori alla sinistra del torrente Malone, da Vauda sino a Volpiano, e quelli sulle due rive dell’Orco, da Feletto e San Giusto sino a Montanaro… tanto da sembrare una diocesi nella diocesi” (G. Andenna, La cura delle anime nel XIV secolo, in Storia della Chiesa di Ivrea, vol. I, p. 408).