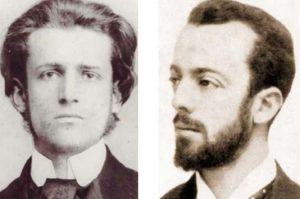

Alla vicenda musicale di Rosario Scalero, di cui si continua da alcuni anni a celebrare in Canavese la felice riscoperta, è storicamente e personalmente legata la figura dell’amico Leone Sinigaglia, un altro protagonista piemontese della storia musicale italiana tra Otto e Novecento. E si deve ora al nuovo volume di Marco Fiorentino, pubblicato dall’editore torinese Silvio Zamorani (“Leone Sinigaglia 1868-1944”. Spoliazione e morte di un compositore ebreo perseguitato dal fascismo”) di aver rinnovato la memoria di un’altra vittima delle leggi razziali.

La morte per infarto di questo vecchio compositore di 75 anni, quando la polizia andò ad arrestarlo nell’Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino, dove si era rifugiato con la sorella per sottrarsi alla persecuzione fascista, gli risparmiò forse la traumatica esperienza della deportazione, ma poi la mancanza di discendenti diretti ha rischiato di oscurarne la memoria.

La storia di Leone Sinigaglia non è diversa da quella di tanti altri ebrei di tutto il mondo, ma in questo caso – grazie alla sua notorietà come compositore – si è potuto accedere ai documenti originali che hanno consentito di ricostruirne meglio la vicenda: Sinigaglia Leone, fu Abramo, (“di razza ebraica”, come veniva identificato nella pratica istruita dalla Direzione Generale per la Demografia e la Razza presso il Ministero dell’Interno, definita comunemente “Demorazza”, per l’applicazione delle leggi razziste), nato a Torino il 14 agosto 1868.

Il padre, di famiglia borghese, era ingegnere; la madre, Emilia Romanelli Finzi, terrà con il figlio una lunga corrispondenza epistolare che costituisce una fonte di conoscenza anche per gli anni trascorsi dal giovane Leone a Vienna, dove fu allievo – come Rosario Scalero – di Eusebius Mandyczewski, musicista amico di Brahms; ed era stato allora proprio lo stesso Brahms a indirizzare il giovane Sinigaglia dal suo più celebre amico.

Da Vienna, nel 1901, Sinigaglia si era poi trasferito a Praga, per studiare sotto la guida di Antonín Dvořák, con cui poté approfondire la funzione e il valore dei canti e delle musiche popolari. Di questo artista piemontese oggi si ricorda, infatti, soprattutto la sua opera di pioniere nel campo della etnomusicologia (come risulta dagli studi di Roberto Leydi e di Luigi Rognoni, esecutore testamentario del compositore), grazie alla sua metodica ricerca e alla originale strumentazione di una grande quantità (diverse centinaia) di canti popolari arcaici raccolti attraverso testimonianze orali dalle contadine di Cavoretto, dove il musicista aveva una casa destinata alla villeggiatura estiva.

Si è costituito così un lascito di grande valore storico per la musica popolare del Piemonte, per le tante opere che hanno continuato a destare interesse anche per la loro ispirazione postromantica, e che ebbero l’onore di essere eseguite in concerto da grandi direttori, come Gustav Mahler, John Barbirolli, Victor De Sabata, Dimitri Mitropoulos, e soprattutto Arturo Toscanini.

La notorietà che aveva all’epoca Leone Sinigaglia era notevole, tanto che si trovava spesso ospite di Casa Savoia, sia come insegnante di pianoforte della principessa Maria Francesca, ultimogenita di Vittorio Emanuele III, sia perché condivise con la regina Margherita una grande passione per la montagna. Nelle tante opere, in buona parte ancora inedite, del Maestro Sinigaglia, è evidente la continuità con la grande tradizione viennese, e anche l’affinità con un gruppo di compositori italiani coetanei (Giuseppe Martucci, Giovanni Sgambati, Marco Enrico Bossi), i quali, in un’Italia dominata dal melodramma, si rifacevano ai grandi autori dell’Ottocento romantico tedesco, perseguendo modelli più tradizionali e autonomi rispetto alla “rivoluzione” espressiva avviata da Debussy e Ravel.

E questo ha fatto sì che soltanto da pochi anni si stia rivalutando l’opera di Sinigaglia con studi, concerti e incisioni discografiche, anche per l’iniziativa di un giovane pianista di Pinerolo, Massimiliano Génot, che ne ha proposto nuove pagine nei suoi concerti e ne ha inciso importanti pagine inedite.

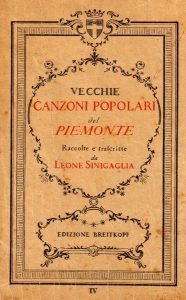

Tra le opere ispirate alla tradizione musicale del Piemonte, si segnalano le 36 “Vecchie canzoni popolari” (trascritte per voce e pianoforte) op. 40, pubblicate nel 1913 dalla prestigiosa Breitkopf & Härtel di Lipsia, le 104 “Canzoni popolari piemontesi” (armonizzate per voce e pianoforte), la Suite per orchestra “Piemonte” op. 36 e le Quattro canzoni op. 34, dedicate all’amata cugina Amelia Rosselli.

Mentre costituiscono un omaggio alla grande tradizione viennese i 5 “Fogli d’Album” per pianoforte e le 12 “Variazioni” su un tema di Franz Schubert (per oboe e pianoforte). La particolare passione di Sinigaglia per Schubert è evidente anche nella sua traduzione dei Lieder, pubblicata postuma dalle edizioni Ricordi.

Il catalogo delle sue opere registrate recentemente comprende Lieder e Romanze (Stradivarius), Musiche per violino e pianoforte (Brilliant Classics), il Concerto op. 20 per violino e orchestra (Tactus) e due CD di Quartetti per archi (Naxos).

Dopo il 1938, le opere di Sinigaglia non avrebbero dovuto essere più diffuse dall’EIAR (l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche), perché di autore appartenente alla “razza ebraica”, ma furono spesso programmate dalle radio estere, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Belgio e in Svizzera.

Il lungo calvario della persecuzione razziale che condannò il musicista, prima alla “spoliazione” dei suoi beni e da ultimo alla morte, il 16 maggio del 1944 a Torino, è documentato ampiamente nel libro di Marco Fiorentino, e la sua traumatica fine (“morto all’arresto”) è inscritta ora anche in una “pietra d’inciampo” collocata proprio il 17 gennaio di quest’anno in Piazza Bodoni, davanti all’ingresso del Conservatorio “Giuseppe Verdi“ di Torino, a perenne memoria di un grande uomo, vittima innocente – come tanti altri italiani – del regime fascista.