(Michele Curnis)

Gli scrittori toscani del Duecento e Trecento non hanno una percezione geografica precisa dell’Italia nord-occidentale: utilizzano per lo più la denominazione di Liguria o Lombardia per indicare vaste aree, nelle quali è incluso anche il Piemonte. Non si tratta di confusione o ignoranza, quanto piuttosto di indistinzione, dovuta alla mancanza di unità e continuità politico-territoriali in quelle regioni (differente discrimine è quello offerto dal dato linguistico, che in Dante assume una speciale importanza). V

isto che la storia contemporanea o recente forniva pochi riferimenti su ampia scala, è naturale che gli scrittori ricorressero ancora alle informazioni dei geografi e degli storici antichi, a cominciare da Livio e Plinio il Vecchio. La sorgente del Po, per esempio, in Dante è ricordata per avere origine presso alpestri rocce, valicate da Annibale e dai cartaginesi (“li Aràbi”) al tempo delle guerre puniche.

Il riferimento geografico alle Alpi è generico, perché il fine di questa inserzione è l’esaltazione del segno dell’aquila imperiale, presentato come agente della storia universale nel celebre discorso dell’imperatore Giustiniano: “Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi / che di retro ad Anibale passaro / l’alpestre rocce, Po, di che tu labi” (Par. VI 49-51). Mentre discorre con Dante riassumendo la storia dell’idea imperiale, Giustiniano si rivolge direttamente al Po per mezzo di un’apostrofe che rimarca l’elemento geografico distintivo dell’Italia settentrionale. Già Virgilio aveva definito il Po come “re dei fiumi” con il nome mitologico di Eridano (“fluviorum rex Eridanus”, Georg. I 482); non a caso, Dante ricorre al latinismo del verbo “labor”, che qui indica il cadere dell’acqua dall’alto della montagna.

Se il Po attraversa molte regioni italiane, dal Piemonte fino al mare, dove sfocia “per aver pace coi seguaci sui” (come ricorda Francesca in Inf. V 99, per riferirsi al litorale adriatico), una montagna contraddistingue l’orografia nord-occidentale nella letteratura italiana antica, ed è il Monviso, collegato naturalmente alle sorgenti del Po, proprio quelle alpestri rocce menzionate dal Giustiniano dantesco. Nel canto XVI dell’Inferno, infatti, per rappresentare il frastuono della cascata del Flegetonte, il poeta introduce una complessa similitudine centrata sull’idrografia padana: “Come quel fiume c’ha proprio cammino / prima dal Monte Veso ’nver’ levante, / da la sinistra costa d’Apennino, / che si chiama Acquacheta suso, avante / che si divalli giù nel basso letto, / e a Forlì di quel nome è vacante, / rimbomba là sovra San Benedetto / de l’Alpe per cadere ad una scesa / ove dovria per mille esser recetto; / così, giù d’una ripa discoscesa, / trovammo risonar quell’acqua tinta, / sì che ’n poc’ora avria l’orecchia offesa” (94-105).

Il testo si può così intendere: “come il Montone, che è il primo fiume ad aver corso proprio (ovvero, che sfocia in mare senza essere affluente di fiumi maggiori) sul versante sinistro dell’Appennino, partendo dal Monviso verso levante; quel fiume che nella parte alta del suo corso (suso) si chiama Acquacheta, ma prima di arrivare in Forlì perde tal nome (perché è detto Montone), e che produce un fragoroso rimbombo nel cadere in un’unica cascata presso San Benedetto, invece di dividersi in mille più piccoli rivoli; allo stesso modo, precipitando da un ripido balzo, sentimmo il rumore di quell’acqua dal colore sanguigno, così forte che in poco tempo avrebbe recato danno all’udito”.

Si discute ancora sulla corretta interpretazione di alcuni punti della similitudine, oltre che sulla sua funzione narrativa; come ha scritto Anna Maria Chiavacci Leonardi, “Dante cerca tra i paesaggi a lui noti una cascata alta e ripida […] e, come sempre, forse è proprio il ricordo di quella cascata che gli suggerisce la scena”.

Oggi il primo fiume appenninico a sfociare nel mare Adriatico senza cadere nel Po non è più il Montone, ma il Reno, che all’epoca di Dante terminava invece nel delta padano. In ogni caso, l’elemento di maggior interesse è il Monte Veso, che i commentatori più antichi della Commedia identificarono con il Monviso. Già Jacopo Alighieri, il figlio minore di Dante, che nel 1322 compose un commento in volgare all’Inferno, scrisse che “d’alcun fiumicielo di Romagna qui si ragiona prendendo di lui il romore che in alcuna sua scesa si fa in una contrada dell’Alpe […]; che alcuno monte sopra le parti di Monferrato e della Genovese riviera, nominato Monte Viso, principio sia della lunga giogaia d’Appennino”. Jacopo comprende che la similitudine è sorretta da una polarità geografica: da un lato un fiumicello romagnolo, dall’altro l’inizio della catena appenninica con una montagna a nord del Monferrato e di Genova. Al di là dell’imprecisa collocazione, è evidente che Jacopo stia parlando del Monviso, come ribadiranno negli anni successivi l’Ottimo commento (redazioni del 1333 e 1338) e Pietro Alighieri, il figlio maggiore di Dante, nella terza redazione delle sue chiose latine (1359-1364). Pietro, anzi, è il primo a preoccuparsi di informare il lettore che il Po sgorga dal Monviso e che come le Alpi distinguono la Gallia dalla Lombardia (intesa come Italia nord-occidentale), così gli Appennini distinguono la stessa Lombardia, la Romagna e la marca anconetana dalla Toscana.

Non deve stupire l’associazione del Monviso agli Appennini anziché alle Alpi Cozie, dove effettivamente si trova; un’informazione di questo tipo ricorre anche in Petrarca, come vedremo. In ogni caso, l’esigenza di essere più precisi con i dati geografici si fa strada con un altro commentatore d’eccezione, Giovanni Boccaccio, che così scriveva tra 1373 e 1375: “Monte Veso è un monte nell’Alpi, là sopra il Monferrato, e parte la Provenza dalla Italia, e di questo monte Veso nasce il fiume chiamato il Po. […] E dice l’autore che egli viene dalla sinistra costa d’Appennino. Intorno alla qual cosa è da sapere che Appennino è un monte, il quale alcuni vogliono che cominci a questo monte Veso; altri dicono che egli comincia a Monaco, nella riviera di Genova, e viensene costeggiando verso quel monte ch’è chiamato Pietrapania, lasciandosi dalla sinistra parte il Monferrato e Torino e Vercelli, e dal destro tutta Lunigiana e parte della riviera di Genova”.

Sarebbe azzardato ritenere che Boccaccio fosse un buon conoscitore della geografia piemontese; egli sta citando in realtà località che compaiono nell’opera dantesca: il Monferrato di Purg. VII 136 (verso in cui compare anche il Canavese); Torino, ricordata nel trattato De vulgari eloquentia come città ai confini d’Italia, al pari di Alessandria e Trento, il cui volgare è bruttissimo (I xv 8: “turpissimum habent vulgare”); il monte Pania (Pietrapana) delle Alpi Apuane in Inf. XXXII 29, e soprattutto Vercelli, la città che in Dante segna il limite occidentale della pianura padana, ricordata da Pier da Medicina – uno de seminatori di discordia della nona bolgia – come “lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina” (Inf. XXVIII 74-75).

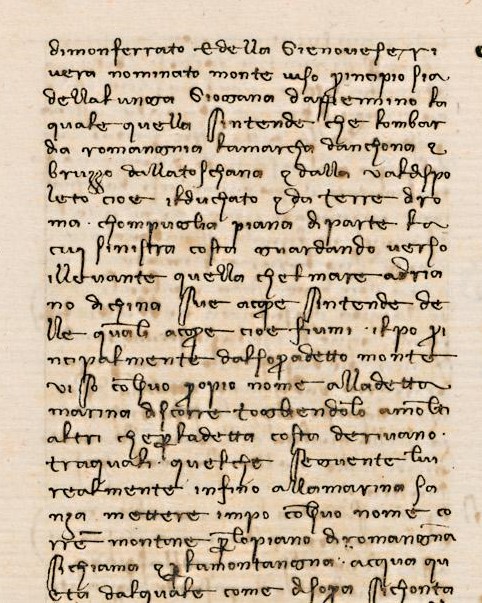

In foto:

La chiosa di Jacopo Alighieri sul Monviso, con la menzione del Monferrato, in un manoscritto della Commedia della seconda metà del XIV sec., conservato presso la Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze (Plut. 40.10, f. 92 verso)

(continua)